In queste ultime settimane, dopo i negativi risultati delle formazioni italiane di centrodestra alle elezioni europee, si è osservato un florilegio di pubblicistica sulla possibile

costruzione di un modello vincente per quest’area che nel nostro Paese, checché se ne dica, è maggioritaria e che il 25 maggio ha visto gli elettori disertare i seggi. Evidentemente, l’offerta politica non li ha convinti pienamente e hanno preferito andare al mare.

Abbiamo così nell’ordine assistito:

Ed è proprio su quest’ultimo punto che

Wall & Street vogliono dire qualcosa visto che quotidianamente si occupano di economia e di finanza e, quindi, non sono proprio gli ultimi arrivati. Escludendo qualsiasi notazione politica (che non è di nostra pertinenza), possiamo affermare tranquillamente quanto abbiamo sintetizzato nel titolo.

Il centrodestra non ha bisogno di idee perché il centrodestra è una curva: la curva di Laffer, elaborata dall’economista che ispirò la politica fiscale dell’amministrazione di

Ronald Reagan (e che fu tenuto in conto anche da

Margareth Thatcher). Ebbene sì, abbiamo nominato due spauracchi della sinistra (e anche della destra italiana). Non possiamo farci nulla, ci dispiace: il centrodestra è questo.

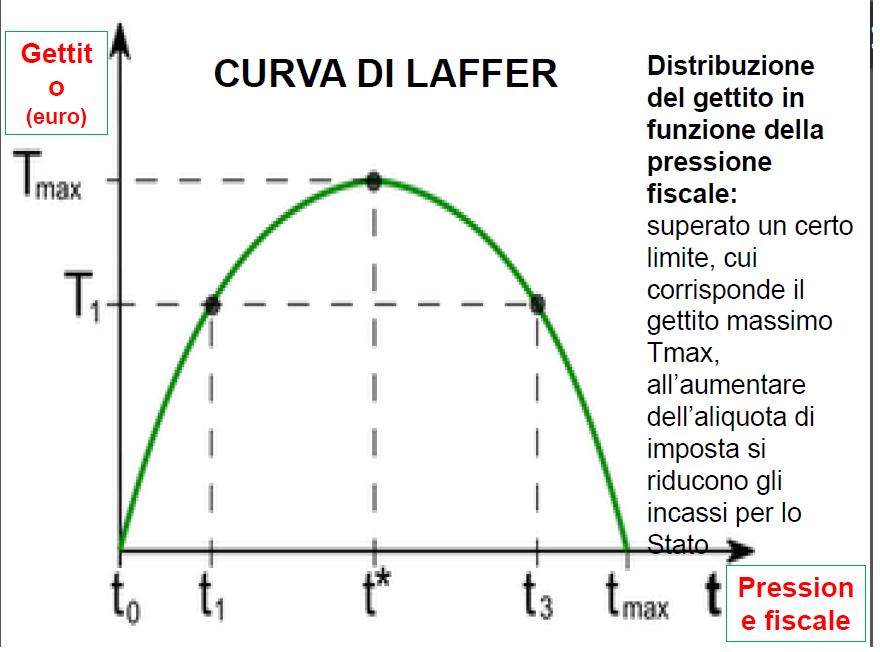

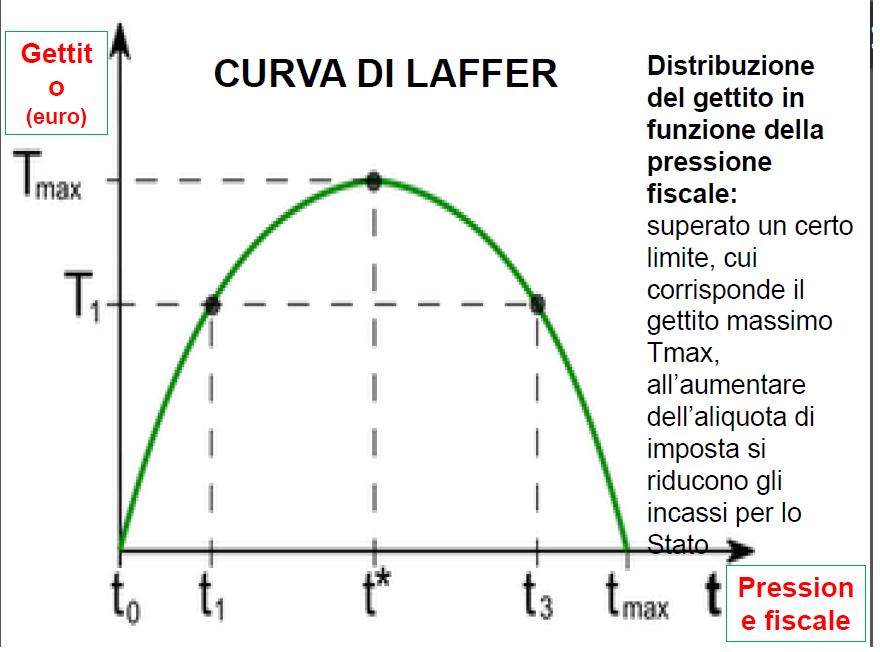

La curva altro non è che una

parabola che qui rappresentiamo nella sua forma più regolare possibile.

Sulle ascisse c’è la pressione fiscale, sulle ordinate il gettito. Anche se una parabola è la rappresentazione di un’equazione, l’economia non è una scienza esatta e le leggi che se ne desumono derivano dall’osservazione empirica della realtà. Andrew Laffer aveva registrato che,

oltre una determinata aliquota, il gettito decresce perché l’eccessiva pressione fiscale favorisce l’evasione, l’elusione e l’abuso di diritto (si portano i capitali dove sono meno tassati). Convinse così Reagan che per rilanciare l’economia Usa bisognava abbassare le tasse. E miracolo fu…

La curva di Laffer, infatti, altro non è che l’osservazione puntuale dell’applicazione della

flat tax teorizzata dal premio Nobel,

Milton Friedman (grande padre dell’economia liberale). Friedman riteneva che il sistema fiscale fosse un «casino del diavolo» (

unholy mess): per semplificare e non incoraggiare gli evasori si sarebbe dovuta applicare un’

aliquota unica (la flat tax) ed

eliminare deduzioni e detrazioni. La flat tax si accompagna, generalmente, ai concetti di «

no tax area» e di «

imposta negativa», indi per cui il contribuente viene tassato solo sopra una determinata soglia di reddito e, se quest’ultimo è insufficiente a garantirgli una vita appena dignitosa, lo Stato gli ridà indietro gran parte della differenza tra il suo reddito e il reddito medio (non tutto perché altrimenti si incoraggerebbe l’economia di sussistenza). Lo ripetiamo, perciò, ancora una volta:

il centrodestra non ha bisogno di idee perché il suo programma politico è tutto contenuto in questa discriminate di tipo economico-fiscale.

Ogni tanto, anche in Italia, qualche esponente di centrodestra si ricorda dei principi fondamentali: un segnale di vita non da poco.

Ve la raccontiamo molto semplice (nella realtà la curva di Laffer ha un andamento più irregolare perché il gettito massimo si raggiunge in presenza di aliquote basse) perché è il principio che conta: le tasse si abbassano (

un’aliquota del 20% per cittadini e imprese rappresenta il massimo della giustizia sociale, sopra il 33% si può già cominciare a parlare di furto legalizzato, in Italia siamo al 44%), l’evasione si punisce perché, in quel caso, è totalmente ingiustificata.

Da questo postulato derivano alcuni corollari:

- Chi è di centrodestra non penserà mai e poi mai che sia giusto applicare un’imposta o aumentarla per favorire l’equità sociale e la redistribuzione. Lo Stato, se interviene nell’economia, moltiplica la miseria per tutti a vantaggio (non sempre) di pochissimi.

- Chi è di centrodestra non penserà mai e poi mai che la tassazione spietata (come quella messa in atto dai governi Monti, Letta e Renzi) sia uno strumento di assestamento del bilancio perché inutile e controproducente. Gli aggiustamenti si possono fare solo durante i cicli di espansione economica. Il centrodestra ama e persegue il pareggio di bilancio, ma facendo dimagrire lo Stato anche a costo di innescare politiche temporaneamente recessive (come hanno fatto Reagan da governatore della California tagliando i dipendenti pubblici e Thatcher privatizzando il privatizzabile in Gran Bretagna).

- Chi è di centrodestra non crede in concetti come «comunione» e «comunità». La tassazione riguarda il singolo individuo in quanto è il singolo individuo che deve essere messo nelle condizioni di sviluppare il proprio potenziale. A chi dice, come l’articolo 3 della nostra Costituzione, che lo Stato debba promuovere un’uguaglianza sostanziale (e non solamente formale) tra i cittadini, un liberale risponde con le parole di Margareth Thatcher: «There is no such thing as society» («La società non esiste» perché esistono solo gli individui).

Il centrodestra è proprio questo. È vero: i

nterpretazioni neokeynesiane hanno cercato di definire la curva di Laffer come un modo di sostenere la domanda dando denaro un po’ a tutti (come aveva suggerito

Keynes a

Roosevelt: aprendo e tappando le buche). Non è così:

Laffer teorizza la ritirata dello Stato che diventa meno vorace e lascia più libero il cittadino senza vessarlo con le tasse appunto ma chiedendo il giusto. Il centrodestra e il liberalismo contemporanei nascono così: con Ronald Reagan e Margareth Thatcher, appunto. Come vi abbiamo fatto vedere nella foto in cima al post.

Ci sono delle questioni da risolvere. Ne siamo ben consci. Ad esempio, rispondere alla vulgata dominante secondo cui la ritirata dello Stato sarebbe responsabile della crisi attuale. Niente di più falso: le teorie liberali (e liberiste) non sono certo autrici delle crisi e dello squilibrio.

Da una parte la ritirata dello Stato va corroborata con un taglio della spesa pubblica (i cui effetti recessivi vanno tenuti sotto controllo). Dall’altro lato, la politica monetaria va strettamente monitorata proprio per evitare che la maggiore disponibilità di reddito generi conseguenze impreviste. Di sicuro l’attuale crisi ha tra le sue cause la troppa libertà lasciata dall’amministrazione Clinton alle banche Usa che ci hanno infettato con i subprime e via discorrendo. Così come la crisi del ’29 non si può imputare del tutto alla parte repubblicana.

Laffer non era keynesiano.

Tagliare le tasse non è dare una mancia come ha fatto il governo Renzi che ha propugnato, lui sì, una politica neo keynesiana.

Tagliare le tasse è un’assunzione di responsabilità perché vuol dire che non si discrimina nessuno e che, proprio per questo, si cerca di far dimagrire lo Stato. Ad esempio,

nessuno ha mai avuto nulla da ridire sui 110 miliardi che lo Stato regala ogni anno alle gestioni pensionistiche pubbliche che altrimenti sarebbero in dissesto. Oppure su

una spesa sanitaria da 110 miliardi che è fonte di numerosi sprechi. Insomma, chi è di centrodestra non crede alla scientificità della

curva di Phillips che è la bandiera dei neokeynesiani e che sintetizza la necessità di creare inflazione per ridurre la crescita del tasso di disoccupazione.

Lo stesso premio Nobel, Paul Krugman, che è un economista neokeynesiano, ha messo in discussione la curva di Phillips

Lo stesso premio Nobel, Paul Krugman, che è un economista neokeynesiano, ha messo in discussione la curva di Phillips riducendola a una linea (anche in questo caso la facciamo semplice: egli afferma che non c’è una correlazione matematica universale). Non si può tuttavia non riconoscere che

disoccupazione e deflazione nell’area euro si rincorrono, tranne che per la simpatica

Germania che prolifera (fino a un certo punto) alle spalle di tutti gli altri.

Il paradigma del centrodestra è totalmente rovesciato rispetto a quello dominante. Ad esempio,

è di centrodestra chiedersi (ma anche il centrosinistra farebbe bene a domandarselo)

perché la crescita reale dei Paesi di Eurolandia – tranne la solita Germania – sia stata del 5-10% al di sotto di quella potenziale. Ed è un modello, quello del centrodestra, che implica quotidianamente un’assunzione di responsabilità.

Se abbassare le tasse può creare ricchezza, perché dobbiamo assistere all’arricchimento della Germania a scapito del nostro Paese? Il centrodestra sa già qual è la risposta:

la politica monetaria, così come quella fiscale, non va bene perché gli aggiustamenti di bilancio non si fanno durante i cicli recessivi come invece

Frau Merkel ci ha imposto, mentre la rigidità dell’euro (e il tardivo intervento della

Bce nell’immissione di

liquidità sul mercato) è un freno sia alla produttività interna che alla competitività sui mercati internazionali. Ma

l’accento è sempre sulla crescita, cioè sul prodotto tangibile della libertà. Libertà e tutte le parole che ne derivano non si prestano a compromessi. Ecco

il centrodestra sa che tra aggiustamento richiesto dall’Europa e stabilizzazione e allargamento del bonus da 80 euro promesso da Renzi serviranno l’anno prossimo tra i 24 e i 30 miliardi di euro. Vale la pena aumentare le tasse per elargire benefit elettorali? La risposta è negativa. Se siete di centrodestra, lo sapete già. Se, invece, pensate che «

Mister Spending Review»,

Carlo Cottarelli, riuscirà a fare miracoli,

date un’occhiata a quest’articolo che evidenzia le criticità di cui avevamo parlato poco sopra in merito alla politica fiscale e alla spesa pubblica.

D’altronde, chi si professa di centrodestra sa che può camminare, come

Isaac Newton, sulle spalle di giganti che si chiamano non solo Laffer e Friedman, ma

von Hayek,

von Mises e

Rothbard. E per chi è italiano su grandi come

Luigi Einaudi e

Benedetto Croce. Tutti punti di riferimento che mettevano innanzitutto la difesa dell’individuo e delle sue prerogative da qualsiasi attacco che potesse essere spacciato come tutela del bene comune (a partire dalle tasse). Di recente solo un presidente del Consiglio ha tenuto a mente queste lezioni (non lo citiamo affinché non ci si tacci di essere in conflitto di interessi).

In conclusione, vanno ricordati

i due rischi principali che minacciano da sempre il centrodestra. Che poi si possono sintetizzare in uno solo:

il fanatismo. Ci sono i fanatici delle teorie libertarie che, in nome della purezza dell’ideale, ne compromettono la realizzabilità politica. In Italia gli esempi sono molteplici: diciamo che il centrodestra si divide spesso tra chi privatizzerebbe tutto e taglierebbe di tre quarti i costi dello Stato (sono una minoranza ma è molto rumorosa) e chi, invece, tende a salvaguardare i diritti acquisiti (che si chiamino pensioni, posti di lavoro pubblici o privati) spostando più in là le riforme (sono la maggioranza). A questa divisione si aggiunge quella riguardante i

temi etici: il centrodestra ha vocazione liberale e, proprio in nome di questa, a volte non riesce ad assimilare i principi connaturati a una società tradizionalmente cattolica come quella italiana. Ma queste sono problematiche che un liberale vero lascia alle

coscienze individuali (la difesa della libertà si attua impedendo qualsiasi tipo di discriminazione sia in positivo che in negativo), quello che non può aspettare è la messa in pratica della teoria di Laffer che di Reagan e Thatcher già fece le fortune.

Wall & Street

(il Giornale)